Quando era studente, chi scrive questo pezzo era troppo spiantato per permettersi il lusso di giocare al comunista. O anche al fascista. Ma soprattutto, visti i tempi, al comunista.

Quello dello studente impegnato, e impegnato a sinistra, ovviamente, era un ruolo riservato ai figli di papà, che con la loro arruffata sicumera organizzavano ogni weekend la rivoluzione leninista al tavolo del biliardo e l’avvento della dittatura del proletariato dalla casa di famiglia in Sardegna. Il canovaccio era più o meno sempre lo stesso. Lo studente impegnato frequentava il liceo cittadino, perché, si sa, tutte le altre erano scuole da sfigati, non capiva una beata mazza né di italiano né di latino né di storia e filosofia, un po’ perché era un lazzarone patentato un po’ perché era la prova vivente di quel celebre aforisma secondo il quale “ci sono al mondo delle persone talmente stupide che il buon Dio le fa nascere ricche, altrimenti morirebbero di fame” e, quindi, a fine anno veniva bocciato a raffiche di tre e quattro. Così, l’anno dopo si trasferiva nel famoso liceo privato frequentato dagli amici degli amici epperò era talmente sveglio che veniva bocciato pure lì per manifesta ottusità e allora l’anno successivo finiva nel celebre collegio super elitario nel quale bastava pagare la mega retta per rubacchiare un diploma facendo magari tre anni (o cinque! o dieci!) in un colpo solo. Si sa, la fede maoista costava rinunce e sacrifici.

Non pago del brillante percorso superiore, lo studente impegnato si iscriveva poi all’università, che ai tempi voleva dire lettere o filosofia, ma soprattutto scienze politiche e lì, ragazzi, diventava un personaggio letterario, che sarebbe potuto uscire dalla penna di Gogol’ o di Flaiano: l’eterno fuoricorso. Mentre noi morti di famescappati di casa sgobbavamo e inanellavamo un trenta dietro l’altro, lo studente impegnato non superava un esame manco per sbaglio, ma durante le assemblee dei kolchoz, le manifestazioni e le occupazioni era uno spettacolo pirotecnico di ipotiposi incendiarie: lo studente impegnato che idolatrava le magnifiche sorti e progressive di Cuba e del compagno Fidel, lo studente impegnato che narrava le gesta dei vietcong e del compagno Ho Chi Minh, lo studente impegnato che lui sì che sapeva la verità su piazza Fontana, lo studente impegnato che le Brigate Rosse erano compagni che sbagliavano, lo studente impegnato che gli israeliani erano peggio dei nazisti e viva viva i martiri palestinesi e il compagno Arafat, lo studente impegnato che tutto, ma davvero tutto al mondo era colpa dei porci amerikani, della Cia e delle multinazionali che avevano killerato il compagno Allende e il compagno Che Guevara e bla bla bla. Solo che i tempi cambiano e agli albori degli anni Ottanta il destino degli studenti impegnati, dello loro zazzere cispose, pulciose e forforose, delle loro espadrillas scalcagnate e della loro puzza di piedi era quello di trasformarsi da guerriglieri in macchiette. E quel giorno in cui uno dei meglio liderini sessantottardi si presentò per l’ennesima volta all’esame di storia contemporanea indossando una maglietta con il nome e la faccia di Enver Hoxha, ma non seppe rispondere alla domanda del professore su chi fosse il leader politico dell’Albania venne giù l’aula dalle risate, mentre lo studente impegnato si dava alla fuga inseguito da una gragnuola di pernacchie, gessetti, cancellini, torsoli di mela e smozzichi di focaccia rancida. Gli anni Settanta erano finiti una volta per tutte.

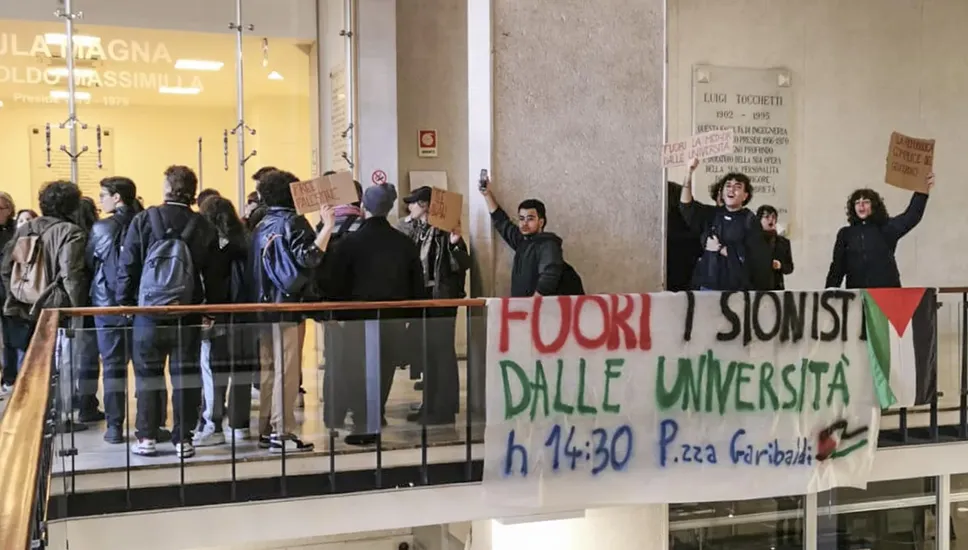

È per questo che non bisogna mai prendere troppo sul serio le proteste studentesche a sfondo politico, come quelle di questi giorni in mezza Italia sulla guerra di Gaza. Non nel senso che non possano produrre esiti pessimi - il boicottaggio all’università di Torino ai danni degli atenei israeliani così come le fangose manifestazioni contro gli ebrei sono schifezze gravissime -, ma nel senso che non sono una roba seria loro. Non siamo di fronte a un inquietante caso di antisemitismo, ma piuttosto a un caso di puro e semplice cretinismo.

Questi qua, e solo questi qua, non i ragazzi che pensano, studiano, magari protestano, ma intanto vivono e ragionano da persone civili e che sono come sempre la maggioranza, questi qua, si diceva, i capetti, i capetti del movimento, i capetti del tazebao, del megafono, di Instagram, quelli che straparlano di cose che non conoscono e che riducono tutto, oggi come allora, a slogan, a ululato, a banalità, a frasi fatte, sono solo dei conformisti, dei tartufi, dei farisei, dei filistei. Gente che surfa sui luoghi comuni esattamente come facevano quarant’anni fa i loro genitori e maestri, che da giovani se la tiravano da trockisti incorrotti e incorruttibili e che poi abbiamo visto fare dei carrieroni a forza di leccate di scarpe nei peggio partiti governativi.

Ma la cosa veramente spassosa, anche se molto triste, è che il linguaggio dei rivoluzionari di ogni epoca sia sempre lo stesso. Non cambia mai. Sempre il solito vocabolario da duecento parole, sempre i soliti congiuntivi ballerini, sempre la solita retorica dannunziana (che però non era di destra?), sempre il solito tanfo da seduta di autocoscienza degna di “Ecce bombo”. Ma avete notato come parlano gli indomabili studenti dell’università di Torino? “La nostra battaglia non è finita!”, “Avanti con il piano di boicottaggio!”, “Abbiamo saldato il Me-too con il Free-Palestine!”, “Abbasso l’università marcia!”, “Facciamo esplodere le contraddizioni del sistema!”. Ma come parlano? Come parlano? Le parole sono importanti. Le parole sono come pietre. Chi parla male, pensa male. Chi parla male, vive male. Lo diceva, in una memorabile scena di “Palombella rossa”, proprio Nanni Moretti, che era comunista, ma che del ridicolo gruppettarismo di quegli anni è stato il più feroce e implacabile fustigatore. Incombono, occhiuti, i nuovi studenti impegnati. Urge un nuovo Moretti per sbertucciare gli antisemiti da avanspettacolo della Generazione Z.

@DiegoMinonzio

© RIPRODUZIONE RISERVATA